Pourquoi De Gaulle refusait-il de commémorer le débarquement du 6 juin ?

[Reprise] Pourquoi De Gaulle refusa-t-il toujours de commémorer le débarquement du 6 juin ?

Par François Asselineau

Extraits de l’excellent livre C’était de Gaulle d’Alain Peyrefitte sélectionnés et annotés par François Asselineau.

Pourquoi Charles de Gaulle refusa-t-il toujours de commémorer le débarquement du 6 juin ?

C’était de Gaulle, Tome 2 (Édition de Fallois Fayard 1997), pages 84 à 87

- Palais de l’Élysée, 30 octobre 1963

En nommant Jean Sainteny ministre des Anciens combattants en décembre 1962, le Général lui avait demandé de consacrer son énergie à l’année 1964. Elle était propice à raviver le souvenir de deux des années glorieuses : cinquantenaire de 1914 et vingtième anniversaire de 1944.

À la fin du Conseil du 30 octobre 1963 , Jean Sainteny a évoqué les cérémonies prévues pour la commémoration de la libération, Pompidou me prend à part : « Tâchez de faire revenir le Général sur son refus d’aller sur les plages de Normandie… » Je suis stupéfait et de l’information et de la demande. « Enfin, reprend Pompidou, prenez des précautions… Je m’y suis cassé les dents. »

Sainteny m’apprend ensuite qu’il se les était déjà lui-même cassées. Naturellement, je vais me les casser aussi.

- « La France a été traitée comme un paillasson ! Churchill m’a convoqué comme un châtelain sonne son maître d’hôtel. »

Alain Peyrefitte (l’air candide) : « Croyez-vous, mon Général, que les Français comprendront que vous ne soyez pas présents aux cérémonies de Normandie ?

Charles-de-Gaulle (sévèrement) : – C’est Pompidou qui vous a demandé de revenir à la charge ? (Je ne cille pas). Eh bien, non ! Ma décision est prise ! La France a été traitée comme un paillasson ! Churchill m’a convoqué d’Alger à Londres, le 4 juin, il m’a fait venir dans un train où il avait établi son quartier général, comme un châtelain sonne son maître d’hôtel. Et il m’a annoncé le débarquement, sans qu’aucune unité française ait été prévue pour y participer. Nous nous sommes affrontés rudement.

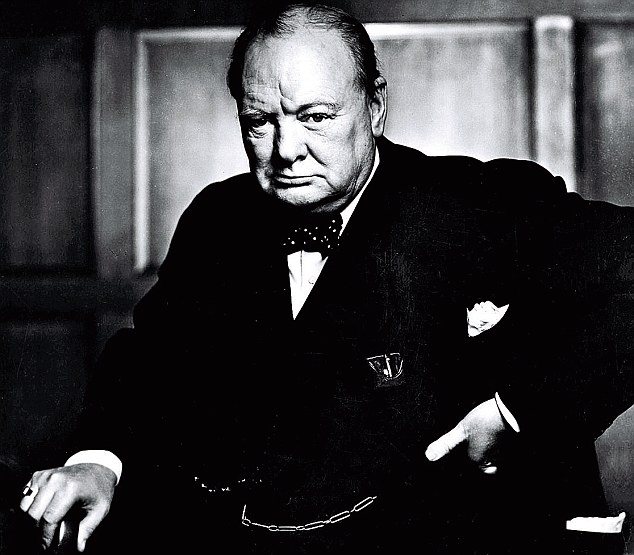

Je lui ai reproché de se mettre aux ordres de Roosevelt, au lieu de lui imposer une volonté européenne (il appuie).

Il m’a crié de toute la force de ses poumons : « De Gaulle, dites-vous bien que quand j’aurai à choisir entre vous et Roosevelt, je préférerai toujours Roosevelt ! Quand nous aurons à choisir entre les Français et les Américains, nous préférerons toujours les Américains ! Quand nous aurons à choisir entre le continent et le grand large, nous choisirons toujours le grand large ! » (Il me l’a déjà dit. Ce souvenir est indélébile.)

« De Gaulle, dites-vous bien que quand nous aurons à choisir entre les Français et les Américains, nous préférerons toujours les Américains ! » (Winston Churchill)

- « Et vous voudriez que j’aille commémorer leur débarquement, alors qu’il était le prélude à une seconde occupation du pays ? Non, non, ne comptez pas sur moi ! »

Charles-de-Gaulle : « Le débarquement du 6 juin, ç’a été l’affaire des Anglo-Saxons, d’où la France a été exclue. Ils étaient bien décidés à s’installer en France comme en territoire ennemi ! Comme ils venaient de le faire en Italie et comme ils s’apprêtaient à le faire en Allemagne !

Ils avaient préparé leur AMGOT qui devait gouverner souverainement la France à mesure de l’avance de leurs armées. Ils avaient imprimé leur fausse monnaie, qui aurait eu cours forcé. Ils se seraient conduits en pays conquis.

NOTE : AMGOT = « Allied military government for occupied territories », gouvernement militaire allié pour les territoires occupés

NOTE : Comme le révèlent leurs coloris et leur graphisme – très voisins de ceux du dollar – ces billets libellés en francs furent imprimés aux États-Unis, de février à mai 1944, par le Bureau of Engraving and Printing, qui est normalement chargé d’imprimer les dollars américains et les autres documents officiels du gouvernement fédéral. Étant fabriqués aux États-Unis, c’est le papier, l’encre, la matière, la présentation et le format des dollars américains qui servirent de référence.

Dès les premiers jours suivant le débarquement du 6 juin 1944, les armées américaines commencèrent à distribuer ces billets de banque pour remplacer les billets français émis durant l’Occupation.

Dès le 14 juin 1944, le Commissaire de la République François Coulet, présent en Normandie, fut confronté à cette circulation de monnaie, qui était d’ailleurs mal accueillie par la population. Il recommanda aux banques de les encaisser et de ne pas les remettre en circulation.

Dès le 27 juin 1944, le général de Gaulle – arrivé entretemps sur le sol français – tapa du poing sur la table en dénonçant cette « fausse monnaie », et en en interdisant la circulation, dès son installation au pouvoir au sein du Gouvernement provisoire de la République française. Cette interdiction alla de pair avec l’effondrement du projet de commandement militaire imposé à la France(AMGOT).

Charles-de-Gaulle : « C’est exactement ce qui se serait passé si je n’avais pas imposé, oui imposé, mes commissaires de la République, mes préfets, mes sous-préfets, mes comités de libération !

Et vous voudriez que j’aille commémorer leur débarquement, alors qu’il était le prélude à une seconde occupation du pays ? Non, non, ne comptez pas sur moi ! Je veux bien que les choses se passent gracieusement, mais ma place n’est pas là !

« Et puis, ça contribuerait à faire croire que, si nous avons été libérés, nous ne le devons qu’aux Américains. Ça reviendrait à tenir la Résistance pour nulle et non avenue. Notre défaitisme naturel n’a que trop tendance à adopter ces vues. Il ne faut pas y céder !

- « M’associer à la commémoration d’un jour où on demandait aux Français de s’abandonner à d’autres qu’à eux-mêmes, non ! »

Charles-de-Gaulle : « En revanche, ma place sera au mont Faron le 15 août, puisque les troupes françaises ont été prépondérantes dans le débarquement en Provence, que notre première armée y a été associée dès la première minute, que sa remontée fulgurante par la vallée du Rhône a obligé les Allemands à évacuer tout le midi et tout le Massif central sous la pression de la Résistance.

Charles de Gaulle commémore le débarquement de Provence le 15 août 1964 : cf. extrait d’actualités disponible sur le site de l’INA : http://www.ina.fr/video/CAF94058797

Charles-de-Gaulle : – Et je commémorerai la libération de Paris, puis celle de Strasbourg, puisque ce sont des prouesses françaises, puisque les Français de l’intérieur et de l’extérieur s’y sont unis, autour de leur drapeau, de leurs hymnes, de leur patrie ! Mais m’associer à la commémoration d’un jour où on demandait aux Français de s’abandonner à d’autres qu’à eux-mêmes, non !

« Les Français sont déjà trop portés à croire qu’ils peuvent dormir tranquille, qu’ils n’ont qu’à s’en remettre à d’autres du soin de défendre leur indépendance ! Il ne faut pas les encourager dans cette confiance naïve, qu’ils paient ensuite par des ruines et par des massacres ! Il faut les encourager à compter sur eux-mêmes !

Allons, allons, Peyrefitte ! Il faut avoir plus de mémoire que ça ! Il faut commémorer la France, et non les Anglo-Saxons ! Je n’ai aucune raison de célébrer ça avec éclat. Dites-le à vos journalistes. »

Il reprend : « Ceux qui ont donné leur vie à leur patrie sur notre terre, les Anglais, les Canadiens, les Américains, les Polonais, Sainteny et Triboulet seront là pour les honorer dignement. »

NOTE : Sainteny et Triboulet étaient respectivement Ministre des anciens combattants et Ministre de la coopération en 1964.

- 13 mai 1964

Espérant que le général aura oublié sa vive réplique, ou en tout cas aura oublié que c’est à moi qu’il l’a adressée, je remets la question sur le tapis, 10 mois et demi plus tard, le 13 mai 1964.

- « Ces messieurs de la presse qui me reprochent de ne pas aller en Normandie 20 ans après, que faisaient-il alors ? Il ne se battaient ni en Normandie, ni ailleurs. La Libération s’est passée sans eux. Elle s’est passée d’eux. »

Alain Peyrefitte : « Ne craignez-vous pas, si nous ne devons pas du moins quelques explications, que votre absence du 6 juin en Normandie soit mal interprétée ?

Charles-de-Gaulle : – Mais je vous l’ai déjà dit ! Il n’a jamais été question que j’y aille ! Je ne suis pas allé pour le cinquième anniversaire ; ni pour le dixième ; ni pour le quinzième. Pourquoi voulez-vous que j’y aille pour le vingtième ? Et j’ai demandé au Premier ministre de ne pas y aller non plus. D’ailleurs, le Premier ministre anglais n’y va pas. Johnson n’ira pas non plus. Pourquoi irions-nous ?

(Évidemment, Wilson et Johnson n’y vont pas, parce que De Gaulle n’y va pas.)

Alain Peyrefitte : – Eisenhower et Montgomery doivent y aller.

Charles-de-Gaulle : – Ce sont des acteurs, qui se font payer cher à la télévision. »

Finalement, Eisenhower et Montgomery, après avoir annoncé leur participation, ne sont pas venus.

- 10 juin 1964

Après le Conseil du 10 juin 1964, le Général laisse percer encore son agacement :

« Ces messieurs de la presse qui me reprochent de ne pas aller en Normandie 20 ans après, que faisaient-il alors ? S’étaient-ils battus pour que la France recouvre sa liberté, pour qu’elle contribue à sa délivrance ? Que faisaient-ils pendant la guerre ? Il ne se battaient ni en Normandie, ni ailleurs. La Libération s’est passée sans eux. Elle s’est passée d’eux. »

Et lui, il a dû se battre pour que le débarquement ne se passe pas complètement de la France libre. S’il a prononcé son discours de Bayeux le 16 juin 1946, ce ne fut pas pour commémorer le débarquement du 6 juin, mais son débarquement sur les talons des Américains, le 16 juin 1944 à Bayeux.

Il recule son fauteuil, cale son dos. Il a envie de parler.

- « Vous croyez que les Américains et les Anglais ont débarqué en Normandie pour nous faire plaisir ? »

Charles-de-Gaulle : « Vous croyez que les Américains et les Anglais ont débarqué en Normandie pour nous faire plaisir ? Ce qu’ils voulaient, c’était glisser vers le nord le long de la mer, pour détruire les bases des V1 et des V2, prendre Anvers et, de là, donner l’assaut à l’Allemagne. Paris et la France ne les intéressaient pas. Leur stratégie, c’était d’atteindre la Ruhr, qui était l’arsenal, et de ne pas perdre un jour en chemin.

Churchill avait demandé à Eisenhower d’essayer de libérer Paris pour Noël. Il lui avait dit : « Personne ne pourra vous en demander davantage. »

Eh bien si, nous étions décidés à demander davantage ! Le peuple de Paris s’est soulevé spontanément et il aurait été probablement écrasé sous les décombres, comme le peuple de Varsovie, s’il n’avait pas été soutenu. Mais il y avait des hommes qui, trois ans plus tôt, à Koufra, s’étaient juré de libérer Paris, puis Strasbourg. Ce sont eux qui ont libéré Paris avec son peuple.

NOTE : Leclerc et sa colonne, qui venaient du Tchad pour rejoindre la Tunisie en guerroyant, avaient fait, dans l’oasis de Koufra, le serment de ne pas déposer les armes avant d’avoir libéré Paris et Strasbourg.

- « Les Américains ne se souciaient pas plus de libérer la France que les Russes de libérer la Pologne. »

Charles-de-Gaulle : « Mais nous n’avions pas l’accord des Américains. Quand j’ai vu que l’insurrection parisienne allait être écrasée par une division allemande intacte qui arrivait de Boulogne-sur-Mer, j’ai donné l’ordre à Leclerc de foncer. C’est ainsi que nous avons évité à Paris le sort de Varsovie. Nous avons obligé les Anglo-Saxons à changer de stratégie. Les Américains ne se souciaient pas plus de libérer la France que les Russes de libérer la Pologne. Ce qu’ils voulaient, c’était en finir avec Hitler, en essuyant le moins de pertes possibles. Ce qu’ils voulaient épargner, c’était le sang des boys, ce n’était pas le sang, les souffrances et l’honneur des Français.

« Effectivement, si les Anglo-Saxons avaient pu mener leur stratégie jusqu’au bout, ils auraient peut-être réussi à frapper l’Allemagne au cœur plus vite. De toute façon, Hitler aurait fini par être battu, et la France aurait fini par être libérée. Mais si les Français étaient restés passifs, et si nous n’avions pas eu de part à la défaite d’Hitler, c’est au bout du compte lui qui aurait vaincu la France. »

Ce que Roosevelt et les américains voulaient vraiment faire de la France en 1944

- « Bien entendu, je traite avec Darlan, puisque Darlan me donne Alger ! Demain, je traiterai avec Laval si Laval me donne Paris ! »

(Franklin Roosevelt, Président des États-Unis, le 23 novembre 1942, devant les émissaires de Charles de Gaulle à la Maison Blanche)

NOTE : Pour comprendre quels étaient les objectifs de Franklin Roosevelt, et des cercles dirigeants américains, quant à l’avenir de la France après le débarquement, il est utile de relire un passage essentiel des Mémoires de Guerre.

Nous sommes en novembre 1942. Les Anglo-Américains viennent de réaliser le débarquement en Afrique du nord française (Opération Torch), d’ailleurs sans en avoir prévenu le chef de la France Libre. […]

En revanche, une décision fait scandale, aussi bien au sein des Français Libres réfugiés à Londres que parmi l’opinion publique britannique : le général américain Eisenhower, bien entendu avec le plein accord du président Roosevelt, a décidé de maintenir l’Amiral Darlan, l’un des dauphins de Pétain, au pouvoir à Alger. En somme, Darlan a retourné sa veste et les Américains l’en récompensent en le maintenant dans ses fonctions à la tête de l’Afrique du nord française !

Sitôt la nouvelle connue, Charles de Gaulle décide d’envoyer deux émissaires à Washington pour protester avec la dernière énergie auprès du président Rososevelt. Lequel les reçoit et leur livre une vision de la France d’après-guerre proprement scandaleuse. C’est ce célèbre passage des Mémoires de Guerre :

Il n’en faut pas davantage pour que le Président Roosevelt surmonte, à l’égard de Darlan, les scrupules démocratiques et juridiques que, depuis plus de deux années, il opposait au général de Gaulle. Par son ordre, Clark reconnaît le haut-commissaire et entame avec lui des négociations qui aboutissent, le 22 novembre, à un accord en vertu duquel Darlan gouverne et commande, pourvu qu’il donne satisfaction à ses vainqueurs anglo-saxons.

Sans doute, le Président fait-il publier une déclaration affirmant que les arrangements politiques conclus entre Eisenhower et Darlan ne sont « qu’un expédient temporaire. » Mais recevant, le 23, André Philip et Tixier et s’irritant de leurs protestations, il leur crie : « Bien entendu, je traite avec Darlan, puisque Darlan me donne Alger ! Demain, je traiterai avec Laval si Laval me donne Paris ! »

Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, Tome 2, l’Unité, 1942-1944, chapitre « Tragédie » Page 48 (édition Plon)

On voit donc bien la collusion qu’il y avait entre les autorités américaines et les autorités du régime de Vichy. Le président Roosevelt et les cercles dirigeants américains voulaient disposer, au sortir de la guerre, d’une France domestiquée. C’était finalement un conflit d’impérialisme entre les Américains et les Allemands, rien d’autre.

Et Roosevelt souhaitait promouvoir les pétainistes contre de Gaulle parce qu’il savait parfaitement qu’ils seraient infiniment plus dociles, pour obéir à Washington comme ils obéissaient à Berlin, plutôt que le Fondateur de la France Libre, dont l’intransigeance sur l’indépendance de la France était déjà légendaire.

Cette vision stratégique de ce que devait devenir la France d’après-guerre selon Washington a été confirmée et précisée par Charles de Gaulle, vingt ans après les événements. Toujours à Alain Peyrefitte, dans un autre passage capital de l’ouvrage C’était de Gaulle. Passage que voici :

C’était de Gaulle, Tome 2 (Édition de Fallois Fayard 1997), page 52

- Palais de l’Élysée, 17 juin 1964

- « Roosevelt était un type qui voulait dominer l’univers et, bien entendu, décider du sort de la France. Alors, de Gaulle, ça l’embêtait ; il ne le trouvait pas assez souple. »

Charles-de-Gaulle : « Roosevelt était un type qui voulait dominer l’univers et, bien entendu, décider du sort de la France. Alors, de Gaulle, ça l’embêtait ; il ne le trouvait pas assez souple. Il pensait que le jour où les Américains auraient débarqué en France, si le Maréchal était encore là, il n’aurait rien à leur refuser ; ce qui était bien vrai.

Ensuite, Vichy étant devenu vraiment impossible, il a laissé tomber Vichy. Il a essayé de se rattraper sur Giraud.

Puis, voyant que ça ne donnait rien, il a essayé de se rabattre sur Herriot. Il a même tenté de fabriquer un gouvernement à Paris au moment où j’allais y entrer, avec Laval, Herriot. Tout ça été manigancé avec Otto Abetz [Représentant de Hitler à Paris sous l’Occupation] et avec Allen Dulles, qui était à Genève pour le compte de la CIA. »

Alain Peyrefitte : – Allen Dulles

Charles de Gaulle : – Oui, c’est ça. D’abord moi, en arrivant à Paris, j’aurais foutu ce gouvernement au [trou][…]. Vous pensez, à l’époque, Herriot, Laval et Abetz ça ne pesait pas lourd. Mais Roosevelt se figurait qu’Herriot assurerait la continuité avec la IIIe et Laval avec Vichy, et que tout ça allait apparaître comme la République.

Seulement, Hitler, ça l’a exaspéré quand il a su ça. Il a dit : « De quoi, de quoi ? Laval, Herriot, et tout ceux-là ? » Alors, il a fait savoir à Laval de s’en aller à Sigmaringen, il l’a fait dire aussi au Maréchal, il a désavoué Abetz, il a fait remettre Herriot dans sa prison. Il a tout nettoyé.

Le gouvernement que Roosevelt (ci-dessus) voulait imposer aux Français en 1944 : Pierre Laval et Édouard Herriot (ci-dessous) !

L’opération avait été préparée en concertation avec le chef de la CIA Allen Dulles et l’ambassadeur d’Hitler à Paris Otto Abetz…

NOTE : Le Président Roosevelt refusa toujours de reconnaître la légitimité de la France Libre, préférant maintenir une ambassade auprès de Pétain et du régime de Vichy jusqu’en novembre 1942, puis usant des manœuvres les plus tortueuses pour tenter d’écarter Charles de Gaulle du pouvoir et installer, à sa place, des dirigeants plus malléables.

Ainsi, en août 1944, soit plus de deux mois après le débarquement de Normandie, le Président Roosevelt espérait encore installer au pouvoir à Paris Édouard Herriot – homme politique radical de la IIIe République – et Pierre Laval – la figure la plus honnie de la Collaboration, avec lequel il avait d’ailleurs des liens de parenté par alliance. Ce projet scandaleux, minutieusement décrit par de Gaulle dans ses Mémoires de guerre, avait été ourdi par une étroite concertation entre le chef de la CIA Allen Dulles, l’ambassadeur d’Hitler à Paris Otto Abetz et le dauphin de Pétain.

Allen Dulles (1893 – 1969) fut le premier directeur civil de la Central Intelligence Agency (CIA), du 26 février 1953 au 29 novembre 1961, et l’un des sept membres de la commission Warren chargée d’enquêter sur l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy.

Il était également le frère cadet de John Foster Dulles, Secrétaire d’État des États-Unis du gouvernement Dwight Eisenhower, de 1953 à 1959, et actionnaire principal de la United Fruit Company, société bananière influente dans les républiques bananières d’Amérique latine.

Allen Dulles est un personnage des plus controversés : sa carrière au sein de l’État américain ne cessant d’être émaillée de conflits d’intérêts personnels et familiaux plus ou moins importants, dus à sa participation à la vie de grands groupes industriels internationaux ainsi qu’à la carrière de son frère John Foster Dulles qui travailla lui aussi pour ces grands groupes.

Otto Abetz (1903 – 1958), francophone et francophile, représenta l’Allemagne en France en 1938 et en 1939, d’où il fut expulsé le 30 juin 1939 comme présumé espion. Le 8 juillet 1940, à la suite de l’armistice entre la France et l’Allemagne, il fut de nouveau envoyé en France. Nommé ambassadeur de l’Allemagne le 3 août 1940, il conserva ce poste jusqu’en 1944 et travailla à mettre en place une politique de collaboration. En juillet 1949, le tribunal militaire de Paris le condamna à 20 ans de travaux forcés pour crimes de guerre, en particulier pour son rôle dans l’organisation de la déportation des juifs de France vers les camps de la mort. Il fut libéré en avril 1954.

Charles de Gaulle : « Bohlen [L’ambassadeur des États-Unis en France] se comporte envers moi comme Roosevelt il y a vingt ans. Il reçoit en permanence des députés, des sénateurs, des journalistes, et il les monte contre nous. Je n’en ignore rien. Ils font tous ça, les Américains.

NOTE : Charles E. Bohlen (1904 – 1974) fut ambassadeur des États-Unis en France de 1962 à 1968. Très hostile à de Gaulle, Charles E. Bohlen avait des liens de parenté proches avec Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, héritier des aciéries Krupp, l’un des principaux fabricants d’armes de l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, criminel nazi reconnu coupable de pillage et de crime contre l’humanité le 31 juillet 1948, et condamné à douze ans d’emprisonnement et à la confiscation de ses biens.

Charles de Gaulle : « Roosevelt, c’était pareil, il ne traitait qu’avec des gens qui étaient mes ennemis. Il avait autour de lui, à Washington, des types comme Chautemps.

Alain Peyrefitte : – Et Saint John Perse.

Charles-de-Gaulle : – Oui, Léger qui avait été limogé par Paul Reynaud. Et d’autres du même tonneau, avec qui Roosevelt prenait le thé. Ils le montaient contre moi, en remâchant leurs échecs. Seulement, ça continue. Alors, Bohlen ne voit que nos adversaires, les Mitterrand et les Maurice Faure.

NOTE : Camille Chautemps, ministre d’État du Front populaire, successeur de Léon Blum de juin 1937 à mars 1938 à la tête du gouvernement, fut vice-président du Conseil des gouvernements Édouard Daladier, puis du gouvernement Paul Reynaud. Ardent partisan de l’Armistice et très hostile à de Gaulle, il fit partie du gouvernement de Philippe Pétain jusqu’au 12 juillet 1940. En novembre 1940, chargé d’une mission officieuse, il partit pour Washington, et choisit d’y demeurer jusqu’en 1944.

NOTE : Alexis Léger, secrétaire général du Quai d’Orsay 1933 à 1940, artisan de la rencontre de Munich (et grand poète sous le pseudonyme de Saint-John-Perse) avait été mis en disponibilité par Paul Reynaud, Président du Conseil, le 20 mai 1940. Il s’était ensuite réfugié aux États-Unis.

Charles de Gaulle : « Churchill, lui non plus, n’admettait pas qu’on ne plie pas. Au lieu de trouver des gens de caractère qui lui auraient tenu tête, il s’entourait de gens qui étaient couchés par terre.

« Je me rappelle un soir, quand j’ai rencontré Roosevelt pour la première fois, au Maroc. Roosevelt voulait m’obliger à me soumettre à Giraud. J’ai envoyé Roosevelt se faire foutre, poliment mais fermement. Alors, Churchill m’a fait une scène invraisemblable. Je l’ai mal pris, et je lui ai dit : « Qu’est-ce que ça veut dire : On ne vous comprend pas ? Vous n’êtes pas digne de votre charge ! » Je l’ai très mal traité.

Alors, le dernier jour, on s’est réuni autour de Roosevelt pour se dire adieu. Churchill, devant tout le monde, a commencé à me refaire une scène en me disant : « Vous n’avez pas suivi le Président. » Il piquait une lèche éhontée à Roosevelt, et c’est Roosevelt qui, à la fin, a trouvé que ça suffisait et lui a imposé silence. Il a dit : « Maintenant, il faut que ces deux généraux se serrent la main devant les photographes. »

« La politique de Roosevelt, c’était exactement celle qu’ont aujourd’hui les Américains dans le Sud-Est asiatique. Ils ne peuvent pas en imaginer d’autre. Des marionnettes, c’est ça qu’ils veulent en face d’eux. »

La marionnette nommée Général Giraud, promue par Roosevelt pour tenter de contrer Charles de Gaulle.

NOTE : Cette célèbre et hypocrite poignée de mains entre de Gaulle et le général Giraud, pétainiste passé au service des Américains, fut exigée par Roosevelt lors de l’entrevue des quatre hommes au Maroc en 1942. On distingue Roosevelt (à gauche) et Churchill (à droite) assis à l’arrière-plan, en train de contempler avec satisfaction cette scène de théâtre organisée devant les appareils photos des journalistes de la presse anglo-saxonne.

Le président américain voulait absolument promouvoir Giraud, pour empêcher Charles de Gaulle d’accéder au pouvoir. Car le patron de la Maison Blanche avait parfaitement compris que de Gaulle était le seul homme d’État français, le seul capable de faire échec au projet des États-Unis de vassaliser la France après la fin de la guerre.

Extraits sélectionnés et annotés par François Asselineau.

En complément, voici la reprise d’un billet du blog de Bertrand Renouvin

En souvenir du Débarquement du 6 juin, il me paraît utile de publier à nouveau le premier chapitre de mon livre – « Le krach de l’euro » – publié aux éditions du Rocher en octobre 2001.

LA FUREUR ET L’ORDRE

Bayeux, le 14 juin 1944. Presque intacte, la ville a été conquise sept jours plus tôt par les troupes alliées. Mais le territoire français libéré ne constitue qu’une modeste tête de pont lorsque, en cette matinée ensoleillée, le général de Gaulle débarque sur le rivage français.

Accueilli par le général Montgomery, qui commande l’ensemble des troupes débarquées, le chef du Gouvernement provisoire de la République française écoute le compte-rendu de la bataille. A l’ouest, les Américains sont à l’offensive en direction de Cherbourg ; à l’est, les Britanniques avancent difficilement vers Caen. Le Général est satisfait de ce que lui dit le vainqueur d’El-Alamein : « lui ayant exprimé ma confiance, je le laisse à ses affaires et m’en vais aux miennes, à Bayeux »[1]. Après le coup d’œil du stratège, c’est le chef d’un gouvernement civil qui vient de parler. Puisque les opérations « vont leur train comme prévu », les affaires politiques doivent être les premières, dans l’ordre des tâches à accomplir.

Pourtant, à cette heure, les soucis de la politique paraissent déplacés. On imagine des intrigues et des conciliabules, alors que la Normandie est en flammes. Ce même matin, les bombes de l’aviation alliée ont fait quarante victimes civiles à Mézidon, et deux cents à Vimoutiers pilonnée sans relâche pendant vingt minutes…

Sur toutes les lignes de front, les combats font rage. Lieutenant d’infanterie en 1914, blessé en août à Dinant, le Général, lorsqu’il va à ses affaires, n’ignore pas l’extrême violence de l’affrontement qu’il a lui-même ordonné dans son discours radiodiffusé le jour du Débarquement.

Ordonner, cela signifie le commandement et la mise en ordre. « Cette bataille, la France va la mener avec fureur. Elle va la mener en bon ordre. C’est ainsi que nous avons, depuis quinze cents ans, gagné chacune de nos victoires. C’est ainsi que nous gagnerons celle-là »[2]. Pas de problèmes quant à la discipline : fils et filles des soldats de Bouvines, de Valmy, du Chemin-des-Dames, les combattants de la France libre se battent depuis quatre ans en bon ordre et la furia francese est à la mesure de la fougue générale. Le 8 juin, un commando du 1er Bataillon de fusiliers marins (les célèbres Bérets verts du lieutenant de vaisseau Kieffer) s’empare de Bréville après des combats au corps à corps dans le village en flammes[3]. Le 12 juin, les Canadiens du Regina Rifles en marche vers Caen prennent et défendent avec acharnement Bretteville l’Orgueilleuse contre les Waffen SS qui, comme d’habitude, agissent en criminels : le même jour, à Norrey-en-Bessin, ils exécutent 48 soldats du Queen’s Own Rifles faits prisonniers. Le 13 juin, à la suite d’une avancée hasardeuse d’éléments de la 7ème Division Blindée, les Tigre du 101ème bataillon SS de chars lourds détruisent 25 chars et 28 blindés britanniques à Villers-Bocage – les rescapés étant contraints à opérer une rapide retraite couverte par la Royal Air Force[4].

Bayeux n’est qu’à quelques dizaines de kilomètres de ces combats furieux. Ce n’est pas dans une ville de l’arrière que le Général pénètre, sous les acclamations. On imagine que l’homme du 18 Juin vient haranguer la foule. Il le fait, place du Château. Puis il visite dans la soirée Isigny et le bourg de Grandcamp, ravagés par la bataille. Charles de Gaulle est assurément un tribun, et un homme attentif aux victimes de la guerre. Mais c’est avant tout le chef du gouvernement provisoire qui a débarqué sur une plage normande pour exercer, au nom de l’autorité légitime qui siège à Alger, la souveraineté française.

La politique, ce n’est pas seulement le discours et la compassion. Et ce n’est certainement pas une mise en scène héroïque qu’il aurait été facile de monter en disposant sur un bout de plage trois douzaines de guerriers farouches. Au contraire : le chef du gouvernement provisoire de la République débarque de La Combattante, navire de guerre battant pavillon français, accompagné d’administrateurs civils. En principe, il aurait du être accueilli, à Bayeux, par une autorité administrative française. Mais le commissaire de la République pour la Normandie, Bourdeau de Fontenay, n’a pu s’échapper de Rouen. « En attendant qu’il puisse apparaître, écrit le Général, je tiens à marquer sans délai, qu’en tout point d’où l’ennemi à fui, l’autorité relève de mon gouvernement ».

Tel est bien l’enjeu du voyage de Bayeux : un « transfert de souveraineté » [5]. Cela suppose la présence symbolique du général de Gaulle, mais aussi, immédiatement, la mise en ordre du territoire libéré. Or, depuis le 7 juin, la ville est administrée par une équipe interalliée : un Canadien, deux Britanniques, deux Américains qui ont pris quelques mesures d’ordre public mais conservé les fonctionnaires municipaux et préfectoraux nommés par Vichy. Cet état de fait n’est pas tolérable. Lorsqu’il s’est adressé à « la nation qui se bat » dans son discours du 6 juin, le Général a indiqué trois conditions pour le bon ordre de la bataille. Deux d’entre elles concernent l’action de la Résistance intérieure, mais « la première est que les consignes données par le Gouvernement français et par les chefs français qu’il a qualifiés soient exactement suivies ».

Le programme politique du général de Gaulle est simple : la libération de la patrie par les armes implique le renversement des pouvoirs établis en vue du rétablissement immédiat de l’autorité légitime. Ces mots impressionnants trouvent leur traduction concrète et visible lors de la mise en place d’une administration légale. Dès son arrivée sur le sol français, le Général a envoyé à Bayeux, « séance tenante », François Coulet. Celui-ci vient d’être nommé Commissaire de la République pour le territoire normand libéré par un décret publié à Alger le 13 juin. Le nouveau commissaire est accompagné par le colonel de Chevigné, lui aussi venu de Londres et chargé, « à l’instant même », des subdivisions militaires. C’est signifier à l’administration militaire alliée qu’elle n’a pas lieu d’être.

Son existence est d’autant moins justifiée que les premiers représentants de la France Combattante sont à l’œuvre dès le premier jour. Maurice Schumann a débarqué le 6 juin. A Bayeux, deux jours plus tard, il rencontre Raymond Triboulet, secrétaire du Comité Départemental de Libération, avec lequel il organise un groupe franc. C’est assez pour que le Général de Gaulle puisse venir. Mais les alliés ne font rien pour faciliter le voyage et Churchill a tenté de s’y opposer jusqu’au dernier moment. Ces manœuvres dilatoires ont échoué : les Américains et les Anglais ne pourront pas empêcher le rétablissement de la souveraineté française, dès lors que le chef du gouvernement provisoire, qui n’est d’ailleurs pas formellement reconnu, sera en mesure de prendre les décisions qui s’imposent : la révocation du sous-préfet vichyste, remplacé par Raymond Triboulet, et la dissolution du conseil municipal.

Toutes les difficultés ne sont pas aplanies lorsque le général de Gaulle retourne, dans la soirée, à bord de La Combattante. Pendant quinze jours, François Coulet et Raymond Triboulet vont se heurter aux Anglais et aux Américains qui voudraient bien, comme ils l’ont fait à Bayeux dans les premiers jours, traiter la France comme un territoire occupé et militairement administré. Et c’est sur la monnaie que va porter, pour l’essentiel, l’affrontement entre les représentants du gouvernement d’Alger et les militaires anglo-américains.

Par rapport à l’enjeu capital que représente la dure bataille de Normandie, la question de la circulation de billets de banque semble dérisoire. On découvre à quel point elle est décisive en relisant quelques pages trop méconnues de l’histoire de la France libre, à commencer par celles qui s’écrivent la nuit du Débarquement.

Sans négliger la valeur documentaire du Jour le plus long[6], ni l’exactitude de sa mise en images, cet émouvant récit militaire ne peut à lui seul résumer le mouvement de l’histoire. Le magnifique courage de l’ensemble des troupes parachutées ou débarquées sous la conduite du général Eisenhower donne à penser que les chefs d’Etat et de gouvernement alliés sont, dans les jours qui précèdent l’opération, à l’image des soldats qui se préparent à la bataille : tendus par l’anxiété, unis dans l’espérance.

Ce n’est pas faux. Mais le « souffle d’estime et d’amitié » ne passe plus sur les acteurs de l’Histoire dès qu’ils en viennent, dans la soirée du 4 juin, aux affaires politiques. A Porsmouth, où Winston Churchill et Charles de Gaulle se rencontrent, puis au quartier général d’Eisenhower, les violentes altercations et les cris de colère signifient que le conflit politique entre les Etats-Unis, l’Angleterre et la France atteint un de ses points culminants.

La cause immédiate de l’affrontement, dans la nuit du Débarquement, c’est encore le chef de la France libre. Charles de Gaulle est d’autant plus intraitable que ses infériorités politiques, financières et militaires lui interdisent de passer le moindre compromis. Mais cette posture agressive n’est qu’une réponse aux pressions britanniques et aux manœuvres américaines dont la France Combattante est victime.

Pressions britanniques. A Porsmouth, elles sont franches et massives. D’entrée de jeu, Winston Churchill propose un « arrangement » que le Général de Gaulle irait soumettre au président Roosevelt. La réponse est superbe : « Pourquoi voulez-vous croire que j’aie à poser devant Roosevelt ma candidature pour le pouvoir en France ? Le Gouvernement français existe. Je n’ai rien à demander dans ce domaine aux Etats-Unis d’Amérique, non plus qu’à la Grande-Bretagne ». Le chef du gouvernement rappelle alors que la question des rapports entre l’administration française et le commandement militaire, posée neuf mois plus tôt, est restée sans réponse. Or les Anglais et les Américains ont pris leurs propres dispositions, sans même prévenir Alger. De Gaulle poursuit : « Je viens d’apprendre, par exemple, qu’en dépit de nos avertissements, les troupes et les services qui s’apprêtent à débarquer sont munis d’une monnaie soi-disant française, fabriquée par l’étranger, que le Gouvernement de la République ne reconnaît absolument pas et qui, d’après les ordres du commandement interallié, aura cours forcé en territoire français. Je m’attends à ce que, demain, le général Eisenhower, sur instruction du Président des Etats-Unis et d’accord avec vous-même, proclame qu’il prend la France sous son autorité. Comment voulez-vous que nous traitions sur ces bases ? »

Le général de Gaulle donne-là une magistrale leçon de droit public au Premier ministre de Sa Majesté :

– La France libérée et se libérant elle-même, par ses combattants de l’Empire et de la résistance intérieure, s’est donnée un gouvernement légitime, qui se déclare « provisoire » tant que le peuple français ne s’est pas librement prononcé, mais qui n’a pas besoin de la reconnaissance formelle de puissances étrangères pour agir en toute légalité.

– Sa souveraineté s’exerce de plein droit sur tous les territoires libérés, ceux de l’Empire français et, à partir du 6 juin, ceux de la France métropolitaine.

– Ce gouvernement légitime « dispose de l’administration et de la force armée » pour prendre les termes qui figureront dans la Constitution de la 5ème République.

– Le premier acte de souveraineté de ce gouvernement consiste à mettre en circulation la monnaie émise par ses propres services, sous le contrôle de son administration.

Winston Churchill, qui se sait en tort, ne peut rien répondre sur la politique monétaire. Aussi déplace-t-il l’enjeu de la souveraineté vers les rapports de puissances dans une réplique demeurée célèbre : « (…) chaque fois qu’il nous faudra choisir entre l’Europe et le grand large, nous serons toujours pour le grand large. Chaque fois qu’il me faudra choisir entre vous et Roosevelt, je choisirai toujours Roosevelt ». La réplique porte loin. Elle éclaire la logique historique et politique dans laquelle s’inscrit, tout au long de la guerre, l’affrontement entre la France libre et les anglo-américains.

Dans cette histoire complexe et tumultueuse[7], la question monétaire revient régulièrement au premier plan. Elle est posée dès juillet 1943 par Maurice Couve de Murville, commissaire aux finances de ce qui est encore le Comité français de Libération nationale (CFLN), qui se préoccupe des moyens de paiement à fournir aux troupes débarquées en métropole. Cette question est inscrite dans le projet d’accord présenté le 7 septembre 1943 par le CFLN aux Anglais et aux Américains : il est notamment prévu que les dépenses des forces alliées en territoire français libéré seront exclusivement payées en billets de banque libellés en francs, émis par le CFLN et fourni par ses soins aux alliés. Mais ceux-ci restent évasifs sur les modalités parce que le président Roosevelt refuse de reconnaître le Comité d’Alger comme « Autorité française compétente » sur les territoires libérés.

Il y a là un net déni de légitimité, qui s’inscrit dans la stratégie politique de Roosevelt : tandis qu’on fait patienter les Français, s’organise aux Etats-Unis un Allied military government in occupied territories (AMGOT) chargé d’administrer la France libérée de la même manière que l’Italie : comme un pays vaincu, placé sous l’administration directe des armées victorieuses. C’est bien entendu inacceptable pour le général de Gaulle, qui considère l’AMGOT avec mépris[8] et qui se montre fort mécontent de l’attitude pro-américaine de Jean Monnet qui était alors membre du CFLN, chargé des négociations économiques et financières avec les Etats-Unis. Or le président américain ajoute aux fins de non-recevoir des offenses et des provocations continuelles.

Deux initiatives américaines, particulièrement mal reçues par les Français, auront de graves répercussions en juin 1944.

La première initiative concerne la monnaie. A l’automne de 1943, Jean Monnet et Pierre Mendès-France (nouveau commissaire aux Finances) font admettre aux Américains qu’ils paieront en francs après le débarquement. Encore faut-il fabriquer les billets, et les Américains proposent leur propre projet : sur le papier, un dessin des drapeaux anglais, américains et français avec la mention « Commandement militaire interallié ». Refus des représentants français, qui dénient aux Américains le droit régalien de battre monnaie, et qui veulent voir la mention : « Emis par le CFLN » imprimée en toutes lettres. Refus du président Roosevelt : reconnaître le droit d’émission monétaire au Comité d’Alger, c’est admettre qu’il sera le légitime gouvernement de la France. D’où la décision américaine : les billets de banque seront fabriqués par les Américains, l’autorité émettrice ne sera pas indiquée, mais un rectangle blanc permettra d’inscrire les mots « République française – Trésorerie centrale » après reconnaissance du CFLN par les Alliés.

Le piège est grossier, puisque les Américains n’ont pas l’intention de reconnaître le Comité d’Alger. Jean Monnet y tombe en acceptant la typographie énigmatique de cette « monnaie additionnelle », ce qui permettra à Roosevelt de prétendre que les billets américains ont été acceptés par les Français. Mensonge ! Le général de Gaulle proteste qu’il s’agit là d’une « fausse monnaie » puisque aucune autorité souveraine ne la garantit.

La deuxième initiative prise par Roosevelt en avril 1944 consiste à désigner le général Eisenhower (il n’y tient pas du tout !) comme le futur détenteur de l’autorité civile en France, en lui laissant la liberté de choisir ses collaborateurs parmi les Français. Cette décision est tellement arbitraire et insultante que les Anglais s’y opposent. Ce qui n’empêche pas le président américain de persévérer dans son hostilité au Comité d’Alger, qui est proclamé Gouvernement provisoire de la République française le 26 mai 1944[9]. Les provocations américaines sont tellement blessantes qu’elles aboutissent à une sorte de rupture des relations diplomatiques entre le gouvernement français et les anglo-américains ; elle dure encore lorsque le Général, à l’invitation pressante de Churchill, arrive à Londres le 4 juin et rejoint aussitôt le cabinet britannique près de Porsmouth.

Le rappel de ces faits permet de mieux comprendre la violente nuit du 4 au 5 juin. On pourrait croire que l’imminence du débarquement arrange les affaires politiques. Il n’en est rien. Après leur altercation et la réplique churchilienne sur le « grand large », le Premier ministre britannique et le général de Gaulle se rendent au quartier général d’Eisenhower. Le Commandant en chef n’a pas encore choisi la date de l’opération. Consulté sur ce point, le Général lui en laisse l’entière responsabilité tout en donnant un avis favorable à l’action immédiate. Le chef du gouvernement français va partir lorsque Eisenhower lui tend un texte. Il s’agit d’une proclamation rédigée à Washington que Charles de Gaulle a résumée dans ses Mémoires : le commandant en chef s’adresse en soldat aux peuples norvégien, hollandais, belge et luxembourgeois mais c’est ensuite « sur un tout autre ton qu’il s’adresse à la nation[10] française » : le général américain l’invite à « exécuter ses ordres », décide que « dans l’administration tout le monde continuera d’exercer ses fonctions [les éléments vichyssois aussi], à moins d’instructions contraires » et annonce que « les Français choisiront eux-mêmes leurs représentants et leur gouvernement ». Pas un mot sur le gouvernement qui siège en Algérie et qui dirige les forces françaises au combat.

Le Général déclare à Eisenhower que ce texte est « inacceptable ». Très vite il en propose un autre mais on lui objecte que le « factum » est en passe d’être largué à d’innombrables exemplaires sur le territoire français. De surcroît, on attend du Général qu’il s’exprime à la BBC après le Commandant en chef, ce qui revient à entériner les conceptions politiques américaines. Le Général refuse tout net. Il traite Churchill de « gangster ». Lequel, furieux, convoque le représentant du Général à une heure du matin pour lui signifier que De Gaulle est coupable de « trahison en pleine bataille ». Puis il dicte une lettre à Eisenhower, le mandant de réexpédier le Général à Alger « enchaîné si nécessaire ».

La crise s’apaise à l’heure où les parachutistes américains descendent sur Sainte-Mère-Eglise : le Général parlera à 18 heures. Le chef du gouvernement provisoire a gagné : l’adversaire anglo-américain a cédé, il est humilié. Il y a plus admirable encore. Dès la troisième phrase du discours, les troupes qui sont au combat depuis l’aube sont intégrées dans le plan français de libération : « Bien entendu, c’est la bataille de France et c’est la bataille de la France ! »[11].

Le général de Gaulle a remporté l’épreuve de force qui l’oppose aux Anglais et aux Américains, mais ces derniers continuent de le combattre, et c’est encore une fois sur la politique monétaire qu’ils portent leurs coups. Le 8 juin 1944, Eisenhower annonce l’introduction en France de la fameuse « monnaie additionnelle » qui a été imprimée à Washington pour une valeur de quarante milliards de « francs ». Après protestation en bonne et due forme auprès des chargés d’affaires anglais et américains, le général de Gaulle repart lui-même à l’offensive en accordant, le 10 juin, un entretien à l’Agence française indépendante, sise à Londres. Après avoir déclaré inacceptable la proclamation américaine du 6 juin, il dénonce « l’émission en France d’une monnaie soi-disant française, sans aucun accord et sans aucune garantie de l’autorité française, [ce qui] ne peut conduire qu’à de sérieuses complications ».

Il y aura en effet de sérieuses complications sur les arrières du front de Normandie, jusqu’à ce que les représentants du Gouvernement français soient reconnus comme tels. François Coulet, Pierre Laroque et Raymond Triboulet ont des instructions précises : elles portent sur la manière d’exercer leurs prérogatives administratives face au commandement allié[12] et elles concernent leurs pouvoirs monétaires et financiers. Il s’agit de chasser la fausse monnaie, en refusant d’accepter « ces drôles de dollars décorés d’un drapeau tricolore »[13].

Du point de vue technique, les choses furent très simples : Raymond Triboulet fit ouvrir des comptes distincts dans les quelques agences bancaires de la tête de pont, sur lesquels les « drôles de dollars » furent déposés, mais sans qu’il soit possible d’effectuer des virements sur les comptes en francs. La population eut pour sa part une réaction significative de défiance à l’égard des billets imprimés par les Américains et de traditionnelle rouerie à l’égard de l’administration française : comme la monnaie d’occupation allemande, les « drôles de dollar » étaient acceptés et employés prioritairement au règlement des impôts ! Mais François Coulet, en bon serviteur de l’Etat, ne voulait pas que le fisc se fasse ainsi rouler : il ordonna aux comptables publics de refuser les « billets de l’étranger ». D’où la fureur des généraux alliés, qui se rendent le 19 juin dans ses bureaux. Le Commissaire de la République pour les territoires libérés refuse de les recevoir et leur désigne le bureau de Raymond Triboulet, quelques marches plus bas. L’ancien sous-préfet de Bayeux raconte :

« Grands cris : « Comment ! Vous préférez les billets de Vichy[14] à ceux émis par vos libérateurs ». – « De quel droit émettez-vous des billets ? Il n’y a pas Vichy et de Gaulle, il y a la France, où vous vous trouvez. »

« Je les reconduis ; ils sont furieux, et, comme j’avoue l’avoir fait pour tous mes visiteurs insupportables (qu’on excuse un homme qui n’avait plus la moindre distraction) je néglige de leur signaler deux marches de bois disjointes : l’un des généraux s’écroule. « Sorry ».[15]

L’écroulement physique du général américain annonce la défaite politique de Roosevelt : un dollar d’occupation ne chassera pas le mark d’occupation[16]. La circulation du franc, jointe à la destitution des représentants de Vichy, annonce le rétablissement de la souveraineté française et la reconnaissance du Gouvernement provisoire de la République.

[1] Sauf indications contraires, les citations du général de Gaulle sont extraites de L’Unité, deuxième tome de ses Mémoires de Guerre.

[2] Discours et Messages, 6 Juin 1944.

[3] Commandant Kieffer, Les Bérets verts français du 6 juin 1944, Editions France Empire, 1994.

[4] Jacques Henry, La Normandie en flammes. Journal de guerre de Gérard Leroux, Capitaine au régiment canadien de la Chaudière. Editions Charles Corlet, Condé-sur-Noireau, 1984. Préface de Raymond Triboulet.

[5] L’expression est de Jean-Louis Crémieux-Brilhac, La France libre, De l’appel du 18 Juin à la Libération, Gallimard, 1996. cf. pages 843-848 le récit très précis de la journée de Bayeux.

[6] Cornélius Ryan, Le Jour le plus long, Robert Laffont, 1994.

[7] Elle est expliquée avec clarté et précision par Jean-Louis Crémieux-Brilhac, op.cit. p. 681-698.

[8] « On voyait affluer dans cette organisation toutes sortes de théoriciens, techniciens, hommes d’affaires, propagandistes, ou bien de Français d’hier fraîchement naturalisés Yankees ». Mémoires de guerre, L’Unité, Plon, 1956. P. 212.

[9] le GPRF ne sera reconnu de jure que le 23 octobre 1944 par les Anglais, les Russes et les Américains en raison des actions de retardements menées par ces derniers.

[10] C’est nous qui soulignons : les peuples nommés disposent à Londres d’un gouvernement légitime en exil, leur libération est une tâche strictement militaire. S’adresser à la nation française, c’est nier qu’elle puisse être représentée par une autorité légitime, en charge de son histoire et de sa destinée politique. Ces distinctions sont primordiales : au matin du 6 juin, les chefs d’Etat et de gouvernement en exil s’adressent à leur peuple avant le général Eisenhower : Roi de Norvège, Reine de Hollande, Grande-Duchesse de Luxembourg, Premier ministre de Belgique. L’ordre dans lequel se déroule ces interventions n’est pas contesté par le général de Gaulle, en raison du principe de légitimité qui l’inspire. Mais le Politique qu’il est ne peut parler après le Militaire.

[11] Churchill accuse le coup avec une parfaite mauvaise foi lorsqu’il télégraphie à Roosevelt : « Son discours est d’autant plus remarquable qu’il n’a pas un seul soldat dans la bataille en cours ». cf. Crémieux-Brilhac, op.cit. p. 841, note 3.

[12] Quant à l’AMGOT, le mépris des autorités françaises est total. François Coulet note qu’en Italie, « l’essentiel de son action semblait avoir été de traiter avec la Mafia et d’officialiser cette vénérable institution sicilienne ». Vertu des temps difficiles, p. 243-244.

[13] François Coulet, op. cit. p. 242.

[14] Ce général américain fabule : Vichy a frappé des pièces de monnaie (un franc, deux francs) mais n’a jamais émis le moindre billet de banque. C’était les billets de la troisième République qui circulaient sous l’Occupation

[15] Cf. Raymond Triboulet : Un gaulliste de la IV ème, p. 101. Voir aussi : François-Marin Fleutot, Des royalistes dans la Résistance, Flammarion, 2000.

[16] Pour la France occupée, les Allemands avaient fixé la valeur du mark à 20 francs au lieu de 10 francs.

– See more at: http://www.bertrand-renouvin.fr/le-6-juin-et-la-souverainete-francaise/#sthash.oTNuR3ER.dpuf

Nous vous proposons cet article afin d’élargir votre champ de réflexion. Cela ne signifie pas forcément que nous approuvions la vision développée ici. Dans tous les cas, notre responsabilité s’arrête aux propos que nous reportons ici. [Lire plus]

Ping : Nous sommes tous des menteurs – résistanCIsraël